<strike id="k8ec2"></strike>

記者 薛 原 陳晨曦

2013年03月27日08:35 來源:人民網-人民日報

|

|

本版制圖:宋 嵩 |

編者的話

20年光景,中國體育的職業化之路走得磕磕絆絆,毀譽參半——有時大概毀多于譽。但不能否認的是,以“職業”之名推行的聯賽,深刻沖擊和改變了人們對體育所能承載的社會價值、產業價值的認識,拓寬了體育發展的大眾基礎和國際視野。在以奧運會為最高目標配置資源、規劃方略的中國體育發展體系之外,職業體育的規律、導向,以及轟轟烈烈的場景,展現了一個全新的領域。本報從今日起刊出“中國職業體育二十年再破題”系列報道,思考我國職業體育發展模式,推動體育更好地融入經濟社會發展。

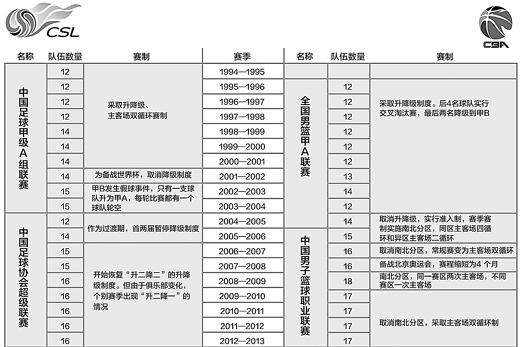

從1994年足球甲A聯賽面世算起,以足球和籃球為代表的中國體育職業化探索,已步入第二十個年頭。

20年過去,體育界內外關于職業體育的探索和爭論仍在繼續,但情勢已不同于20年前。當年的石破天驚包含有“不會更糟”的勇氣和決斷,而今天,職業體育自身的發展規律和慣性已呈現出“倒逼效應”,前進的勇氣中更包含對錯綜復雜的利益梳理和取舍。如果說中國體育的改革以發展職業體育為標志之一,改革無疑正進入深水區。

不進則退。

曾經激情燃燒的歲月

改革確實是人心所向,職業化初期雖然粗糙,卻孕育著一種天然的生命力

1994年4月7日,全新冠名的足球甲A聯賽在成都開幕,開啟了中國足球一段激情難忘的歲月。大批球迷涌入曾經門可羅雀的體育場,為自己的球隊搖旗吶喊,揮灑熱淚。如今回望,從“搶逼圍”到“成都保衛戰”,那段歲月雖然短暫而且粗糙,卻孕育著一種天然的生命力。抱著忐忑不安心情邁入市場的足球人,收獲了出乎意料的驚喜。

改革的大幕,在1992年6月于北京舉行的紅山口會議中已經拉開。那是一次被稱為中國足球“遵義會議”的轉折點,確立了職業化的改革發展方向。早已熟悉了計劃體制下辦賽思路和方法的體育人,由此涉足一個尚不知其然,更不知其所以然的領地。

緊隨著足球的腳步,籃球也邁上了職業化之路。1995年年底,首個跨年度主客場制的全國男籃甲級聯賽登上舞臺。外援、轉會、俱樂部……這些原本陌生的概念,開始進入人們的視野。

足球和籃球先后走上職業化道路,并未互相通氣,但面臨的內因與外因,有頗多相似之處。

如果用奧運成績衡量,足球、籃球和體操、跳水這樣的項目相比,投入產出比相當“不劃算”。在奧運杠桿的撬動下,上世紀90年代初期,各省體工隊已經在削減對足籃排等大球項目的投入和編制。

時任國家體委二司籃球處處長的劉玉民回憶說,當時的全國比賽面臨一缺經費、二沒觀眾的窘境。“各行各業都在改革,也受到足球的啟發。國際管理集團(一家外資體育推廣公司)找到我們合作,那會兒真的不太懂,但也沒覺得特別困難。現在看,改革確實是人心所向。運動員也愿意,(和體工隊相比)總是多一點錢。”

籃球處找人翻譯了NBA(美國男籃職業聯賽)的全套組織法則,還集合了包括籃球、法律、市場、媒體等多方人士組成的工作團隊,制定了一套立足于本土環境的章程。“這是中國籃球歷史上的第一次重大改革。”

| 下一頁 |

| 相關專題 |

| · 熱點·視點·觀點 |

微信“掃一掃”添加“學習微平臺”